歯周病の症状について、説明します。

・歯ぐきが赤く膿が出る

・歯がグラグラする

・歯ミガキで歯ぐきから出血する

・口臭が気になる

・唾液がネバネバする

・歯が長くなった

・冷たいものがしみる

・歯と歯の間に食べ物が詰まる

・歯ぐきがブヨブヨして痛みがある

以上の症状があれば、歯周病が疑われます。

2013.07.31更新

歯周病の症状について、説明します。

・歯ぐきが赤く膿が出る

・歯がグラグラする

・歯ミガキで歯ぐきから出血する

・口臭が気になる

・唾液がネバネバする

・歯が長くなった

・冷たいものがしみる

・歯と歯の間に食べ物が詰まる

・歯ぐきがブヨブヨして痛みがある

以上の症状があれば、歯周病が疑われます。

投稿者:

2013.07.29更新

左側の写真は21歳女性で、健康な歯肉の写真とそのレントゲン写真です。

右側の写真は40歳男性で、かなり進行した歯周病の写真とそのレントゲン写真です。

日頃の歯ブラシと歯科医院のケアでここまで差が開いてしまいました。

20代の女性は間違いなく一生ご自分の歯で食べることができるでしょう。

一方40代男性は数本は残りましたが残念ながら部分入れ歯になってしまいました。

投稿者:

2013.07.27更新

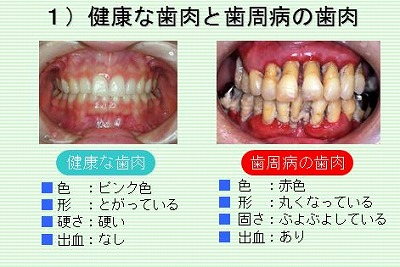

1)健康な歯肉と歯周病の歯肉について説明します。

左側の写真は健康な歯肉です。色はピンク色。

右側の写真は歯周病の歯肉です。色は赤色。

健康な歯肉の形はとがっています。

歯周病では形は丸くなっています。

健康な歯肉の硬さは硬く、歯周病ではぶよぶよしています。

また、健康な歯肉は出血はありませんが、歯周病では、出血があります。

(この写真は、愛知学院大学歯学部歯科保存学第3講座より提供していただきました。)

投稿者:

2013.07.24更新

「健康な歯肉」と「炎症のある歯肉」をしっかりと観察し、理解して

現状の自分の歯肉はいい環境にあるのか、絶えずチェックすることが必要であります。

また、自己管理がきっちりとできているかどうか確認するために

定期的に歯科医院に行ってプロフェッショナルな目でチェックしてもらうことも大切です。

投稿者:

2013.07.22更新

歯肉炎は、プラーク(歯垢)中の細菌によって生じる「感染症」です。

プラークを確実に除去できれば歯肉炎は改善されていきます。

でも、食生活や生活習慣が悪いとプラークのできる量が多く、

感染の機会が増えますし、治りにくくなります。

その意味で、「生活習慣病」でもあるといわれているのです。

重度の歯周炎になる前に、歯肉炎の知識とその改善方法を身に着ける必要があります。

また、歯肉炎は、自身のブラッシング方法、回数や時間、食生活を含む

生活習慣の改善によって治っていきますので、

「病気の変化が見える」自己管理の大切さを体感できる疾患であるともいえます。

投稿者:

2013.07.19更新

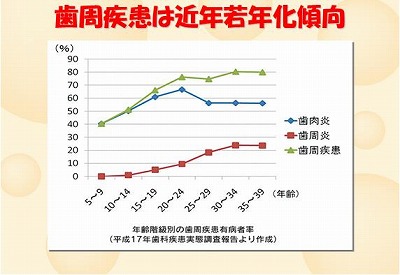

歯周疾患は近年若年化傾向にあり、下記のように

5~9歳でも約4割の人に歯周炎が存在します。

また、近年食生活の変化、生活習慣の変化などから、低年齢層に歯肉炎だけでなく

歯周炎にもかかっている児童も存在します。

投稿者:

2013.07.17更新

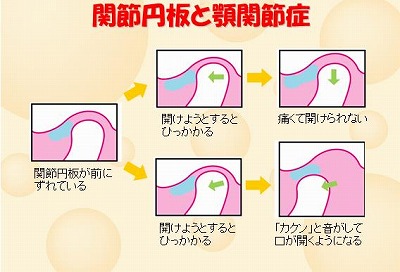

関節円板と顎関節症について説明します。

顎関節症は、スライドのように関節円板の転位が原因と考えられ、進行すると関節円板の変形が起こります。

関節円板は、上の骨と下の骨が運動時、きしまないようにかつ滑りがいいように存在する組織ですが、

その円板が正常に動かなくなることにより、顎関節にいろいろな症状が起こってきます。

投稿者:

2013.07.12更新

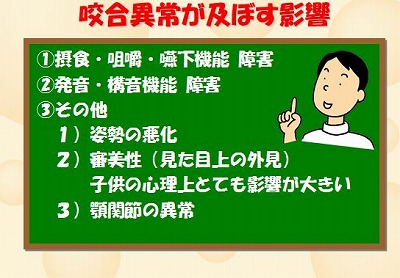

歯列・咬合異常がなぜ悪いのでしょうか?咬合異常がひどくなると

左記のような機能障害がおき、発育や健康に悪影響を及ぶすためです。

特に、近年は審美性が(見た目上の外見)子供の心理上とても影響が大きく

周りの目が気になる子供が多く、

自信が持てて活発になるか、自信なさそうに内気になってしまうかが、

見た目の外見で決め手になる程の影響があります。

投稿者:

2013.07.10更新

日常生活の悪い習慣でも歯列・咬合異常は起こってしまいます。

かみ合わせも、食べ方や口の周りの筋肉の使い方、飲み込み方、姿勢などが原因で

悪くなることがあり、日常の生活習慣と密接な関係があります。

また逆に、咬合異常が日常の生活習慣に、悪影響を及ぼすことがありますので

早めのチェックと治療が必要であると考えられます。

投稿者: