前回にお話ししたように歯がしみる場合には、

1)冷たいものでしみる

2)熱いものでしみる

場合があります。

それぞれの症状で治療法が変わってます。

治療する前に良く歯科医に自覚症状を説明してください。

2014.02.28更新

前回にお話ししたように歯がしみる場合には、

1)冷たいものでしみる

2)熱いものでしみる

場合があります。

それぞれの症状で治療法が変わってます。

治療する前に良く歯科医に自覚症状を説明してください。

投稿者:

2014.02.26更新

自分の口の中で起きているトラブルの原因や理由、

そして病名や治療法を提示しながら、

主訴・症状別に、よく遭遇する症例を説明します。

1.歯がしみる

2.歯ぐきが腫れる

3.噛むと痛い

4.お口のケガ

5.つめ物がとれた

6.入れ歯がこわれた

7.口が開けにくい・あごが鳴る

以上の7つに分けて説明します。

投稿者:

2014.02.24更新

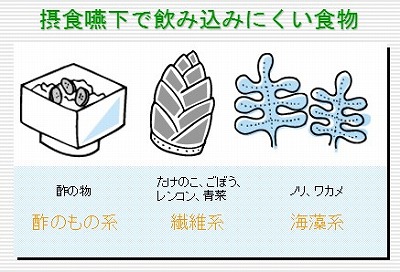

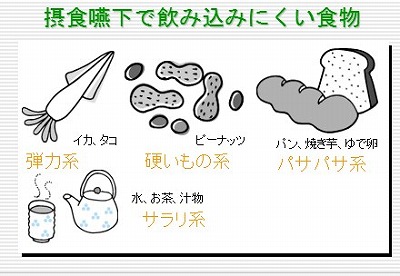

摂食嚥下で飲み込みにくい食物について説明します。

・酢のもの系:酢の物

・繊維系:たけのこ、ごぼう、レンコン、青菜

・海藻系:ノリ、ワカメ

・弾力系:イカ、タコ

・硬いもの系:ピーナッツ

・パサパサ系:パン、焼き芋、ゆで卵

・サラリ系:水、お茶、汁物

投稿者:

2014.02.21更新

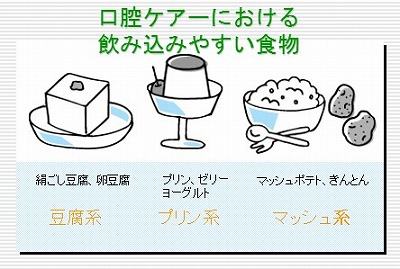

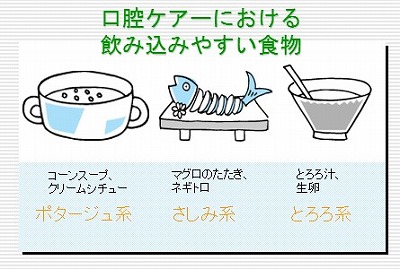

飲み込みやすい食物について説明します。

・豆腐系:絹ごし豆腐、卵豆腐

・プリン系:プリン、ゼリー、ヨーグルト

・マッシュ系:マッシュポテト、きんとん

・ポタージュ系:コーンスープ、クリームシチュー

・さしみ系:マグロのたたき、ネギトロ

・とろろ系:とろろ汁、生卵などがあります

投稿者:

2014.02.19更新

食事指導について説明します。

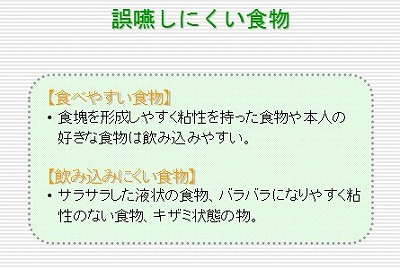

誤嚥しにくい食物については、

【食べやすい食物】

・食塊を形成しやすく粘性を持った食物や本人の好きな食物は飲み込みやすいです。

【飲み込みにくい食物】

・サラサラした液状の食物、バラバラになりやすく粘性のない食物、キザミ状態の食物は飲み込みにくいです。

食事形態の工夫については、

【食事形態と量を変える時の判定基準】

・食事中むせたりしないようにします。

・食後の痰が増加や、湿性嗄声がないようにします。

・食事時間が長くならないようにします。

・食事をあまり残さないようにします。

・食事後疲労感がないようにします。

・血液検査で炎症症状が見られないように注意します。

投稿者:

2014.02.17更新

食事指導について説明します。

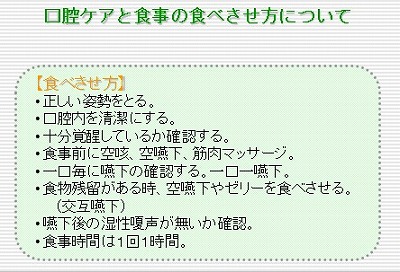

食事の食べさせ方については、

【環境整備】

・食事に集中します。

・食事をせかさないようにします。

・使い慣れ、工夫された食器を使います。

・内科医と連携し、血液検査にて炎症が起きていないか確認します。

【食べさせ方】

・正しい姿勢をとります。

・口腔内を清潔にします。

・十分覚醒しているか確認します。

・食事前に空咳、空嚥下、筋肉マッサージをします。

・一口毎に嚥下の確認し、一口一嚥下とします。

・食物残留がある時、空嚥下やゼリーを食べさせます。(交互嚥下)

・嚥下後の湿性嗄声が無いか確認します。

・食事時間は1回1時間とします。

投稿者:

2014.02.14更新

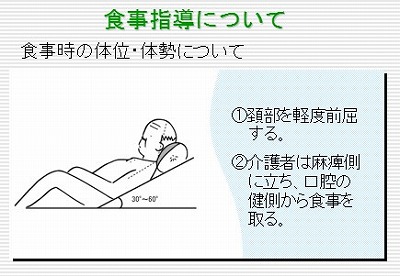

食事指導について説明します。

食事時の体位・体勢については、

①頚部を軽度前屈します。

②介護者は麻痺側に立ち、口腔の健側から食事を取ります。

食事形態の工夫については、

【食事形態の工夫】

・ピューレ(ペースト状)状態にします。

・ゼラチン、寒天、でんぷんを使用します。

・パサパサ料理に`あんかけ´とします。

・バターやマヨネーズ等脂肪を加えます。

・温かい料理にします。

投稿者:

2014.02.12更新

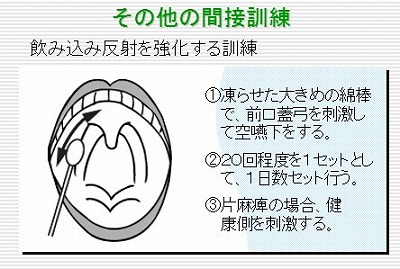

その他の間接訓練について説明します。

咳をする訓練とは、

①お腹に手を置いて腹筋を使って、一気に咳をします。

②日頃、飲み込んだあと咳をします。

飲み込み反射を強化する訓練とは、

①凍らせた大きめの綿棒で、前口蓋弓を刺激して空嚥下をします。

②20回程度を1セットとして、1日数セット行ないます。

③片麻痺の場合、健康側を刺激します。

飲み込み訓練(嚥下パターン訓練)とは、

訓練前に深呼吸します。

鼻から大きく吸って、しっかり息を止めます。

唾液や空気を飲み込みます。

吸気をせずに、すぐに勢いよく息を吐きます。

または咳をします。

声帯強化訓練とは、

①壁を押しながら力を込めて「エイ」「ヤ」など喉を閉めやすい声を出します。

②5~10回を1セットで、1日2~3セットを行います。

食道訓練とは、

①硬いマットに仰向けに寝て、アゴを胸に近づけるように後頭部を持ち上げ、5秒保持します。

②腹筋を使わず口を閉じて、舌先を上顎に押し付けます。

投稿者:

2014.02.10更新

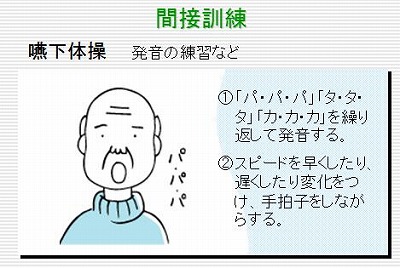

間接訓練について説明します。

嚥下体操として

1)深呼吸(腹式呼吸)

①口から息をはき、お腹がへこむようにします。

②鼻から息を吸い込み、お腹が膨らむようにします。

2)首の運動

①左右に首をまわして、後ろを見ます。

②正面を向いて、首を左右に傾けます。

3)肩の運動

①両肩をすぼめるようにして、スッと力を抜きます。

②両肩をゆっくりまわします。

4)頬の運動

①コップの水をストローでブクブクと吹きます。(5回)

②口に空気を入れて頬を膨らませたり、へこませたりを繰り返します。(10回を1セットで、2~3セット)

5)口の運動

①唇を突き出し「ウ」と発音します。

②唇を引き「イ」と発音します。

6)舌の運動

①舌の突出、引っ込めを繰り返します。

②舌で左右の唇の角をなめる。舌打ちをします。

7)発音の練習とは、

①「パ・パ・パ」「タ・タ・タ」「カ・カ・カ」を繰り返して発音します。

②スピードを早くしたり、遅くしたり変化をつけ、手拍子をしながらします。

投稿者:

2014.02.07更新

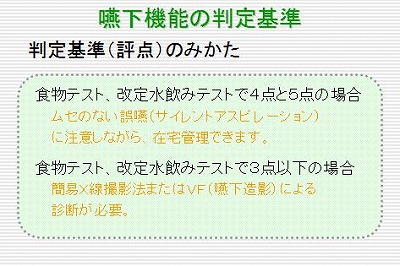

嚥下機能テストについて説明します。

判定基準(評点)のみかたについて

・食物テスト、改定水飲みテストで4点と5点の場合

ムセのない誤嚥(サイレントアスピレーション)に注意しながら、在宅管理することができます。

・食物テスト、改定水飲みテストで3点以下の場合

簡易X線撮影法またはVF(嚥下造影)による診断が必要となります。

その他に

・湿性嗄声:ゼロゼロ声、ゴロゴロ声のことをいいます。

・追加嚥下:冷水嚥下後に空嚥下2回できるかどうかを調べます。

注1)ムセの有無を評価します。

注2)呼吸変化・湿性嗄声を評価します。

注3)追加嚥下2回できるかどうかを判定します。

注4)口腔内残留の確認と観察をします。

投稿者: